Quasi leitmotivisch dominieren im Bereich der älteren Kunst die Gattungen Porträt und Landschaft. Das bedeutendste frühneuzeitliche Gemälde im Bestand ist das "Bildnis eines jungen Mannes" von Jan Polack, das in den 1490er Jahren entstand. Der Name des Künstlers deutet auf eine polnische Herkunft; um 1500 war seine Werkstatt die berühmteste und auftragsstärkste Münchens.

Im 15. Jahrhundert wuchs die Zahl der Bildnisse, als Fürst*innen und Bürgerliche ihr eigenes Gesicht zum Hauptgegenstand von Gemälden machen ließen. Nördlich der Alpen schaffte der Verismus der altniederländischen Malerei seit etwa 1430 die Voraussetzung für die Entstehung des Porträts als eine der wichtigsten Aufgaben der Malerei. Das Individuum konnte nun in seiner unverwechselbaren äußeren Erscheinung ebenso wie hinsichtlich seines Standes und seiner sozialen Stellung erfasst werden.

Aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert finden sich zahlreiche Darstellungen von Adeligen wie Bürgerlichen in der Sammlung, darunter Werke von George Desmarées, die den internationalen Stil des Rokoko vorführen, von Johann Georg Edlinger, dem bedeutendsten Münchner Charaktermaler des späten 18. Jahrhunderts, und Maria Electrine von Freybergs entzückendes Kinderbildnis, das ihre Nichte Natalie Stuntz zeigt.

Joseph Haubers Porträt "Familie Scheichenpflueg" (1811) demonstriert durch die Positionierung, Kleidung und Habitus der Dargestellten, dass der Auftraggeber dem gehobenen und wohlhabenden Bürgertum angehört. Die Situation – der Vater liest einen Brief vor – erlaubt eine individuelle Charakterisierung der einzelnen Familienmitglieder. Die Deutlichkeit der Konturen und die starke Farbigkeit mit ausgeprägten Rottönen erinnert an die französische Porträtmalerei eines Jacques Louis David. Vater und Tochter verkörpern in ihrer Natürlichkeit das in der Sattelzeit um 1800 ausgebildete Ideal eines von Konventionen freien Menschen.

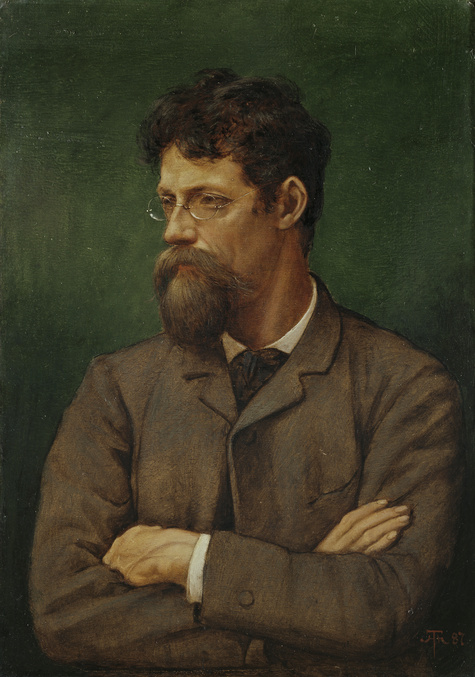

Im Porträt des Biedermeier, einer betont bürgerlichen Kultur, werden die Dargestellten in einer detailorientierten, oft tüftlerischen Malweise erfasst. Unter den Werken des Lenbachhauses – beispielsweise von Joseph Karl Stieler, Franz Sales Lochbihler, Heinrich Maria Hess, Moritz Kellerhoven und Moritz von Schwind – finden sich auffallend viele Selbstbildnisse und Porträts von künstlerisch tätigen Freund*innen.