GIB MIR FÜNF! – New Yorker Kurzgeschichten

In den 1920er und 1930er Jahren gehörte die Kurzgeschichte zu den beliebtesten Formen der Unterhaltung. Magazine wie Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Esquire oder Smart Set veröffentlichten die Geschichten regelmäßig und zahlten ihren Autoren dafür gutes Geld. Die meisten befassten sich mit brandaktuellen Themen: mit den neuen Verhältnissen zwischen Frauen und Männern, zwischen Afroamerikanern und Weißen, mit den Auswirkungen von Prohibition und Verbrechen, mit Sport und Celebrities, Parties und Alkohol, Werbung und Shopping.

Ich möchte fünf ganz unterschiedliche, grandiose Erzähler vorstellen, deren Geschichten in New York spielen, dort, wo auch "Florine Stettheimer" lebte, malte und eifrig las. Alle Geschichten wurden schon von den Autoren in Sammelbänden herausgegeben und sind seitdem immer wieder in unterschiedlichen Editionen erschienen, auch auf Deutsch.

F. SCOTT FITZGERALD (1896-1940) wurde 1920 mit seinem ersten autobiografischen Roman This Side of Paradise zum Held der Flappers and Philosophers seiner Zeit, der er mit Tales of the Jazz Age ihren Namen gab. Sein Meisterwerk, The Great Gatsby, erschien 1925. Bis zu seinem frühen Tod veröffentlichte er zwei weitere Romane und zwei Bände von Kurzgeschichten. Fitzgeralds immense Produktivität ermöglichte das rasante, extravagante Leben, das er und seine Frau Zelda als das glamouröseste literarische Jet-Set Paar der 1920er Jahre führten. Als literarischer Sprecher der Zwischenkriegsgeneration verkörperte und kritisierte Fitzgerald zugleich ein Leben im hedonistischen Delirium, fasziniert und angeekelt von grandiosem, neuem Reichtum, erregt und enttäuscht durch die Erwartungen an die romantische, moderne Liebe. Der Rich Boy, privilegiert, intelligent und überheblich, weigert sich, ein verantwortungsbewusster, emotional gereifter Erwachsener zu werden und verspielt dadurch sein „Geburtsrecht“ auf ein glückliches Leben. In Winter Dream bereitete Fitzgerald Motive des Gatsby vor: Ein junger Mann aus bescheidenen Verhältnissen verdient für eine von ihm idealisierte Frau ein Vermögen. Der Traum zerplatzt, als sie ihre Schönheit verliert.

Die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf verschiedene Vertreter der amerikanischen Gesellschaft führt er in Mayday zusammen: es ist ein besinnungsloser Festtag für die Upperclass, ein Tag der Verunsicherung für Kriegsheimkehrer ohne Zukunftsperspektive und der letzte Tag für einen, der an den Ereignissen gescheitert ist. Gefühle des Verlusts von Jugend, von Geborgenheit und Beziehungen werden verschärft durch das Bewusstsein für die Auswirkungen des Alkohols. Auch Babylon Revisited ist die eindrucksvolle Schilderung einer Heimkehr – diesmal nicht aus dem Krieg, sondern aus der ganz persönlichen Hölle des Alkohols – und die Erkenntnis einer unwiderruflichen Tragödie.

DOROTHY PARKER (1893-1967) war der zynisch-witzelnde Mittelpunkt des von ihr 1919 begründeten „Round Table“ von Literaten im berühmten New Yorker Algonquin Hotel. Kurzgeschichten veröffentlichte sie seit den frühen 1920er Jahren unter anderem im New Yorker, dessen Stil – raffiniert, anspruchsvoll, zynisch und modern – sie mit prägte. Ihre Gedichte, Geschichten, Theaterstücke und Kritiken sind symptomatisch für die Roaring Twenties und die Depression Thirties. Reich wurde Parker mit ihren Drehbüchern in den 1930er und 40er Jahren, erst der „Red Scare“, die Kommunistenhetze der späten 1940er Jahre beendete ihre Hollywood-Karriere. Parkers Antiheldinnen, es sind durchwegs Frauen, sind Mitglieder des Smart Set der Flapper Generation, junge, unabhängige Frauen, die ihre Tage mit Styling und ihre Nächte mit Parties füllen – reiche Ehegatten, sofern vorhanden, sind erstaunlich abwesend, sie verlassen auf leisen Sohlen frühmorgens das Haus. From the Diary of a New York Lady During Days of Horror, Despair, and World Change berichtet von solch einem Leben zwischen Maniküre und Polonaise, nervenaufreibend, hohl – und ungeheuer amüsant.

Die Anhängerinnen der modernen Liebe erweisen sich als nicht wirklich emanzipiert, oft hangeln sie sich von Mann zu Mann, von Drink zu Drink, versuchen, mit einem frenetischen Wortschwall der Selbsterniedrigung ihre Liebhaber oder Männer zu halten – und das meist vergeblich (A Telephone Call, The Last Tea, New York to Detroit). Frauen, die sich für sensibel halten, sind blind für das unübersehbare Leid auf den Straßen oder sogar unter ihren Bediensteten, (Song of the Shirt, 1941, The Custard Heart). Frauen, die sich für kunstsinnig und vorurteilslos halten, geben beiläufig ihre enormen rassistischen Vorurteile zum besten (Arrangement in Black and White). Es sind frustrierende, zynische und doch atemlose Geschichten.

Gegen den Hangover, den Dorothy Parkers Erzählungen hinterlassen, hilft ANITA LOOS‚ (1889 -1981) Gentlemen Prefer Blondes, das fiktive Tagebuch der „goldschürfenden“ Blondine Lorelei Lee. 1925 zunächst als Feature in Harper’s Bazaar populär, wurde es bald zum Kult, als Buch, auf der Bühne und im Film – unvergesslich Marilyn Monroe und Jane Russell in der Verfilmung von 1953.

Loos selbst erzählt in ihrer „Biographie“ des Buches, sie habe die erste Skizze zum Amüsement eines Mannes geschrieben: H. L. Mencken, Herausgeber des American Mercury, Kritiker, Schriftsteller und nicht zuletzt ein Habituée des Stettheimer Salons. Mencken bevorzugte zu Loos‘ Verdruss dümmliche Blondinen wie Lorelei Lee, die Schreiberin des literarisch unbedarften „Illuminating Diary of a Professional Lady“, also das genaue Gegenteil der brünetten, smarten, erfolgreichen Hollywood-Autorin. Mencken riet Loos, die Skizze an Harper’s Bazaar zu senden und prophezeite, sie würden dort nur von Frauen gelesen – und überhaupt in der Reklame untergehen. Weit gefehlt, auch wenn Loos nie müde wurde, den unernsten Charakter ihrer Erfindung zu betonen, sie brachte Harper’s Bazaar sogar zum ersten Mal männliche Leser. Lorelei Lee ist eine typische Vertreterin des Jazz-Age, selbstbewusst, sexy und raffiniert vermarktet sie sich an reiche Männer und parodiert dabei, vermeintlich unschuldig, zeitgenössische Werbung und Konsumverhalten. Um ihren Marktwert zu erhöhen, ist Lorelei stets bestrebt, etwas für ihre Bildung zu tun. Ihre Methoden sind jedoch notorisch unorthodox: wenn sie ihren Verehrer Gerry mit der Kenntnis eines neuen Buches beeindrucken möchte, ohne sich langweiliger Lektüre zu unterwerfen, lässt sie fremdlesen: „So I did not waste my time on it but this morning I told Lulu to let all of the housework go and spend the day reading a book entitled „Lord Jim“ and then tell me all about it, so that I would improve my mind while Gerry is away…“ Gentlemen Prefer Blondes müssen Sie unbedingt selber lesen!

LANGSTON HUGHES (1902-1967) war als Herausgeber von Anthologien und als Schriftsteller eine zentrale Figur der Harlem Renaissance in den 1920er und 1930er Jahren. 1934 erschien seine erste Sammlung von Kurzgeschichten unter dem Titel The Ways of White Folk; es sind in der Mehrzahl sarkastische Satiren über den kulturell verankerten Rassismus der Weißen und die schwierigen Bedingungen für die kulturelle Selbstbehauptung junger Afroamerikaner.

In Slave on the Block kollidieren zwei Welten: ein naives Künstlerehepaar in Greenwich Village stellt einen jungen Afroamerikaner als Muse an – sie malt ihn als Sklaven, er schreibt die Musik dazu. Vorgebliche Weltoffenheit paart sich hier offensichtlich mit einer längst überholten Empathie mit „Onkel Tom“. Der zunehmend selbstbewusste junge Mann wird von der ebenfalls afroamerikanischen Hausangestellten in die Clubs von Harlem eingeführt, wo sich die beiden von einem anstrengenden Tag mit den „white folk“ erholen. Besonders eindrucksvoll beschreibt Hughes die kulturelle Schieflage zwischen Schwarz und Weiß in The Blues I’m Playing: Eine wohlhabende weiße Dame fördert eine junge afroamerikanische Musikerin und versucht, sie der afroamerikanischen Kultur zu entfremden. Sie führt sie von Harlem nach Greewich Village, aufs Land, und schließlich nach Europa, ebenso wie vom Blues und Jazz in Clubs und Kirchen zu klassischer Musik in Salons und Konzertsälen. Letztendlich triumphiert das Lebenskonzept der jungen Frau, das ihren künstlerischen, sozialen und emotionalen Bedürfnissen gerecht wird.

In Who’s Passing for Who? wird das Phänomen des „passing“ aus gegensätzlichen Blickwinkeln betrachtet: Während es für Schwarze gefährlich ist, sich als Weiße auszugeben, machen sich Weiße im Harlemer Nachtleben einen Spaß daraus, sich als Schwarze auszugeben, um so eher das „wahre Harlem“ zu erleben.

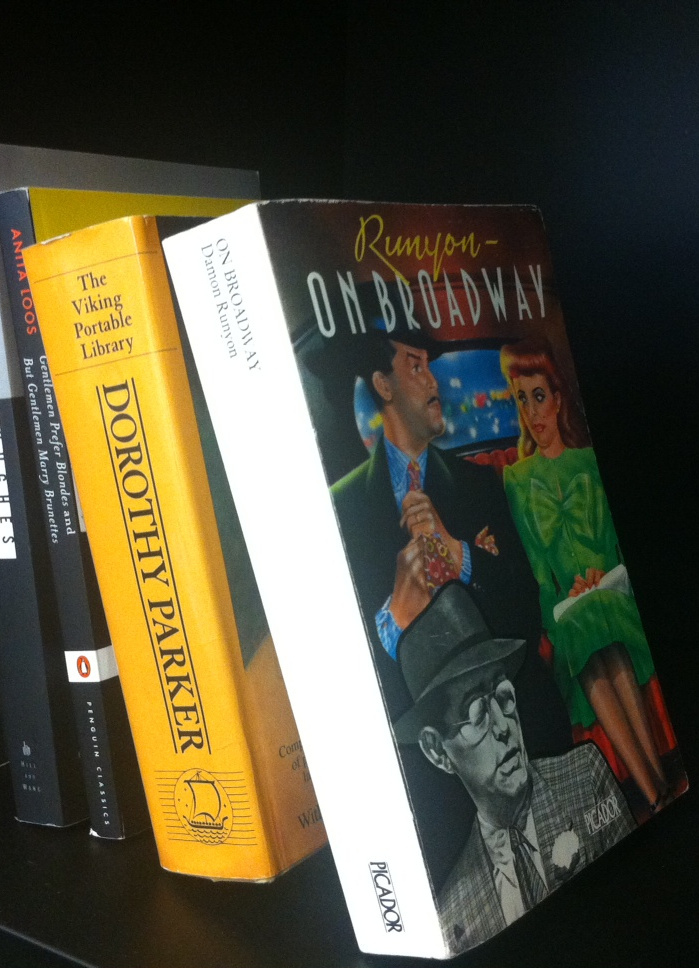

Last but not least noch eine Empfehlung für die Geschichten von DAMON RUNYON (1884-1946), ein Sportreporter und Kolumnist, Autor von zahllosen Kurzgeschichten sowie Drehbüchern. Runyons Geschichten handeln von der New Yorker Unterwelt während der Prohibition. Sie spielen in einer Gegend zwischen 6th Avenue und Broadway zwischen der 47. und der 52. Straße, wo sich Speakeasies und Nachtclubs konzentrierten. Runyons Erzähler, pseudonaiv, dabei allwissend, läuft mit und entpuppt sich nicht selten als Strippenzieher einer finalen, positiven Wendung. (Romance in the Roaring Forties, Breach of Promise). Er beschreibt die blutigen Kämpfe ebenso wie die Liebesnöte der im Kern sentimentalen Halunken und laviert mit seinem bizarren Slang zwischen zynischer Distanziertheit und echtem Pathos.

Alle Männer sind „guys“ und alle Frauen unabhängig von Alter und Aussehen sind „dolls“ – es gibt „swell dolls“, „sweethearts“, „ever-loving wives“ und „old tomatoes“. Um an „dough“ zu kommen, verschieben die „guys“„wet merchandise“ oder „snatchen“ den einen oder anderen „guy with lots of potatoes“ für ein Lösegeld, erpressen Schutzgelder und öffnen Safes. Dabei sind sie mit der Verwendung der „rods“ und „old equalizers“ nicht zimperlich und wer sich ihnen in den Weg stellt, wird kalt gemacht (sog. „cool-off“) . Die „coppers“, die Gesetzeshüter, sind entschlossene Gegner, doch wenn zu viele „citizens“ in den „joints“ trinken und spielen, kann dieses geballte Wissen um „illegality“ wahrlich zur Last werden. (The Bloodhounds of Broadway).

Den gewonnen „dough“,„scratch“ oder die „bobs“ verprassen die „guys“ beim illgalen Glücksspiel und im großen Stil bei Pferderennen oder sie überschütten damit eine „doll“, die unverheiratete, vorzugsweise blonde Sorte wohlgemerkt; die „ever-loving wife“ wird für gewöhnlich äußerst kurz gehalten und revanchiert sich womögich als „finger“ für die Entführer des Ehegatten. (The Snatching of Bookie Bob). Doch wenn die eine oder andere „doll“ sich mal die Nase pudert, um nie mehr wieder zu kommen (sog „run-out powder“), dann ist der Weltschmerz der „guys“ jämmerlich.

Susanne Böller ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lenbachhaus und Kuratorin der Ausstellung »Florine Stettheimer «.